Atteintes du système locomoteur et ostéopathie

Membre postérieur

Les atteintes osseuses peuvent avoir différentes origines, elles peuvent être héréditaires, les parents sont normalement testés (radiographies) pour que les chiots aient le moins de chances possible de présenter la pathologie. Elles peuvent se développer lors de la croissance du chiot, lors de chocs répétés (jeux, disciplines sportives) ou encore lors du vieillissement avec la dégradation des structures osseuses et/ou articulaires. Une bonne musculation permet de maintenir les différentes structures osseuses. L’appel d’un ostéopathe est important en prévention ou pour apporter du confort en levant toute compensation. Ces atteintes peuvent toucher tous les animaux, mais celles spécifiques aux chiens, chats ou chevaux seront spécifiées.

I. Atteintes pouvant toucher toutes les articulations

L’arthrose est une affection dégénérative des articulations. Elle peut toucher l’ensemble des articulations et les tissus environnants. Elle est due à la destruction progressive du cartilage qui réduit ses capacités d’amortissement.

De nombreux facteurs peuvent favoriser son apparition tels que : le vieillissement, des antécédents de lésion articulaire ou l’utilisation excessive des articulations, ou encore le surpoids.

Le bon fonctionnement des articulations est essentiel pour la mobilité et l’activité physique. Si celles-ci sont endommagées, cela peut entraîner des douleurs, raideurs et une perte de mobilité.

L’arthrose

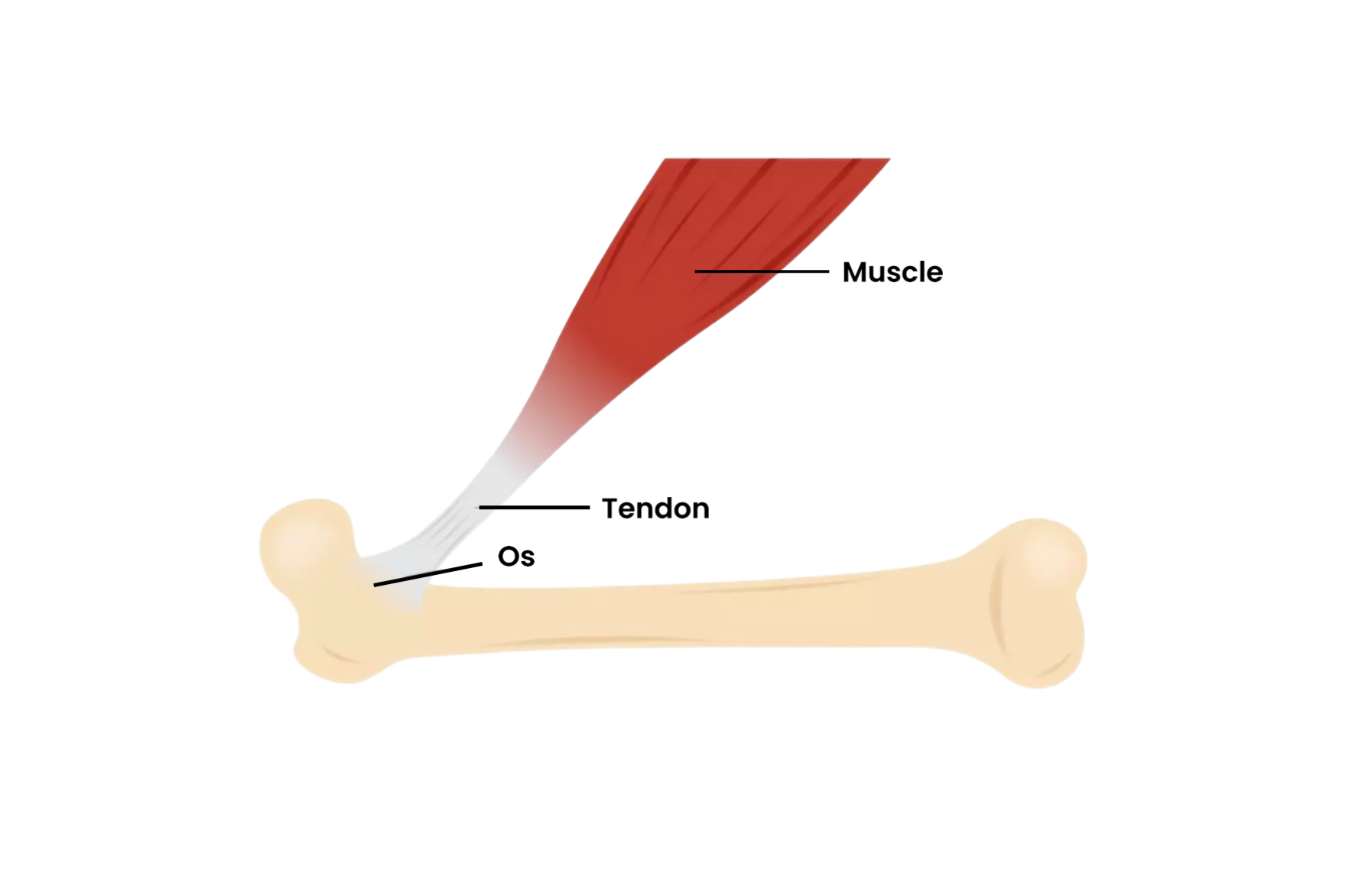

Une tendinite est une inflammation du tendon, donc l’insertion terminale du muscle à ses deux extrémités sur l’os. Elle peut être aigüe ou chronique, donc il est important de ne pas négliger une boiterie afin d’éviter qu’une tendinite aigüe ne devienne chronique.

Elle peut être due à un effort intense, principalement lorsque l’animal n’a pas eu d’échauffement avant ; une mauvaise réception.

Avant tout effort physique, il est primordial d’échauffer le chien avant, par exemple en le gardant en laisse environ 15minutes avant de le faire courir, jouer aux jeux ou avec d’autres congénères. Cela permettra de préparer le corps à une activité physique ou des efforts intenses.

La tendinite

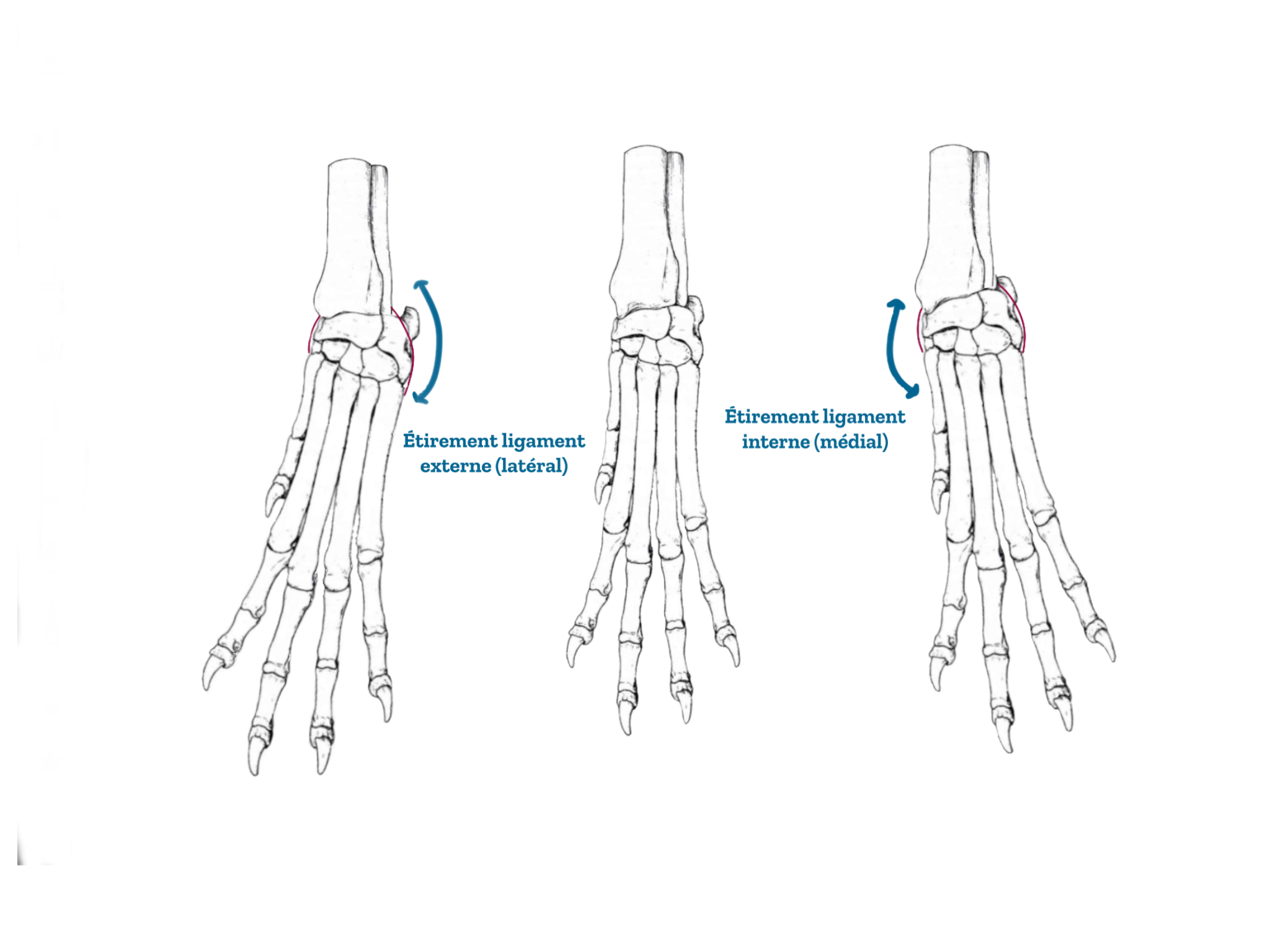

L’entorse correspond à un étirement ou une rupture des ligaments qui maintiennent les surfaces articulaires d’une articulation entre elles. Elle peut aller d’une simple foulure jusqu’à entraîner une fracture d’un os.

Elle survient principalement chez les animaux sportifs ou ceux qui fournissent des efforts intenses, ou aussi chez un animal en surpoids, entraînant une pression plus importante sur les articulations et leurs ligaments.

L’entorse

II. Atteintes de la coxo-fémorale (hanche)

La dysplasie est une malformation progressive de la hanche. Son point de départ passe généralement par une laxité excessive à l’origine d’un jeu anormal de l’articulation (subluxation) qui modifie les contraintes entraînant une inflammation et des lésions progressives des cartilages, ligaments et des surfaces articulaires qui la constituent. De l’arthrose peut aussi se développer par la suite.

Il existe plusieurs degrés de gravité :

- Classe A : aucun signe de dysplasie

- Classe B : état des hanches presque normal

- Classe C : dysplasie légère

- Classe D : dysplasie modérée

- Classe E : dysplasie sévère

=> Subluxation de l’articulation coxo-fémorale avec pincement de l’interligne articulaire (diminution du cartilage articulaire)

La dysplasie coxo-fémorale

Origine : c’est une pathologie héréditaire liée à un nombre important de gènes. Une croissance trop rapide, une activité physique intense (principalement lors de la croissance) peuvent être des facteurs favorisants l’apparition de cette pathologie.

Toutes les races sont à risque, mais certaines y sont prédisposées, on retrouve :

- Les races de grande taille : Berger allemand, Berger australien, Labrador, Golden Retriever, Rottweiler, dogues…

- Les races de petite taille : Bulldog anglais, Cocker, épagneul breton

Traitement : le traitement est adapté au cas par cas mais nécessite un suivi vétérinaire régulier. Pour les premiers stades, une alimentation et une activité physique adaptée est mise en place. Il faut bien sûr éviter le surpoids qui viendrait apporter davantage de contraintes à l’articulation. Il en est de même pour les activités physiques, si elles sont trop intenses ou prolongées, elles risquent d’aggraver les symptômes. Pour les stades plus élevés, une chirurgie peut (doit) être envisagé.

L’ostéopathe animalier peut intervenir en prévention ou après une chirurgie. Il va chercher les différentes zones de tensions ayant un lien direct ou indirect avec la dysplasie afin de redonner un maximum de mobilité à l’animal. Il va aussi travailler l’articulation concernée, si celle-ci n’est pas trop douloureuse. Il pourra alors évaluer l’état de la subluxation et détendre les tissus (muscles) périphériques. Cela permettra de donner du confort à l’animal en le soulageant, mais ne pourra pas soigner la pathologie. En revanche, le maintien d’une bonne musculature est primordial et permet une meilleure contention des articulations. Pour les chiens qui aiment nager, n’hésitez pas sur ce sport qui permet de muscler l’animal sans contraintes articulaires.

L’articulation coxo-fémorale (hanche) est une articulation de type sphéroïde, la tête articulaire d’un os qui vient s’insérer dans une cavité sphéroïdale. De ce fait, tous les mouvements sont permis et elle peut se (sub)luxer. Cette affection résulte souvent d’un traumatisme violent.

Signes cliniques : il existe 2 types de luxations :

- Luxation cranio-dorsale :

=> Membre en adduction (vers l’intérieur)

=> Suppression d’appui

- Luxation caudo-ventrale :

=> Membre en abduction (vers l’extérieur)

=> Dans ce cas, la tête fémorale reste coincée dans le foramen obturé (bassin) et l’articulation paraît stable, l’animal peut donc présenter une boiterie avec appui (chat ++)

Dans les 2 cas, on retrouve une inflammation avec de la douleur à la palpation. La mobilisation de l’articulation révèle un manque d’amplitude et éventuellement des crépitations.

Traitement : la réduction manuelle de la luxation est utilisée en première intention. Elle s’effectue sous anesthésie générale pour avoir un relâchement complet de l’animal et de ses muscles. Son taux d’efficacité tourne autour de 50% voire 60% chez le chat. Elle présente cependant des contre-indications : luxation ancienne (quelques jours), présence de lésions cartilagineuses et/ou osseuses (fracture), l’appui sur le postérieur opposé doit être correct donc aucune pathologie grave ne doit être présente.

Le traitement chirurgical intervient si la réduction manuelle n’est pas suffisante afin de stabiliser l’articulation.

L’ostéopathe intervient lorsque tout est cicatrisé pour agir sur :

- La cicatrice si le traitement était chirurgical

- L’articulation concernée pour lui redonner un maximum de mobilité

- Les tissus (muscles) périphériques

- Les zones de compensation mises en place par l’organisme pour garder un équilibre

Les luxations et subluxations de la hanche

III. Atteintes du grasset (genou)

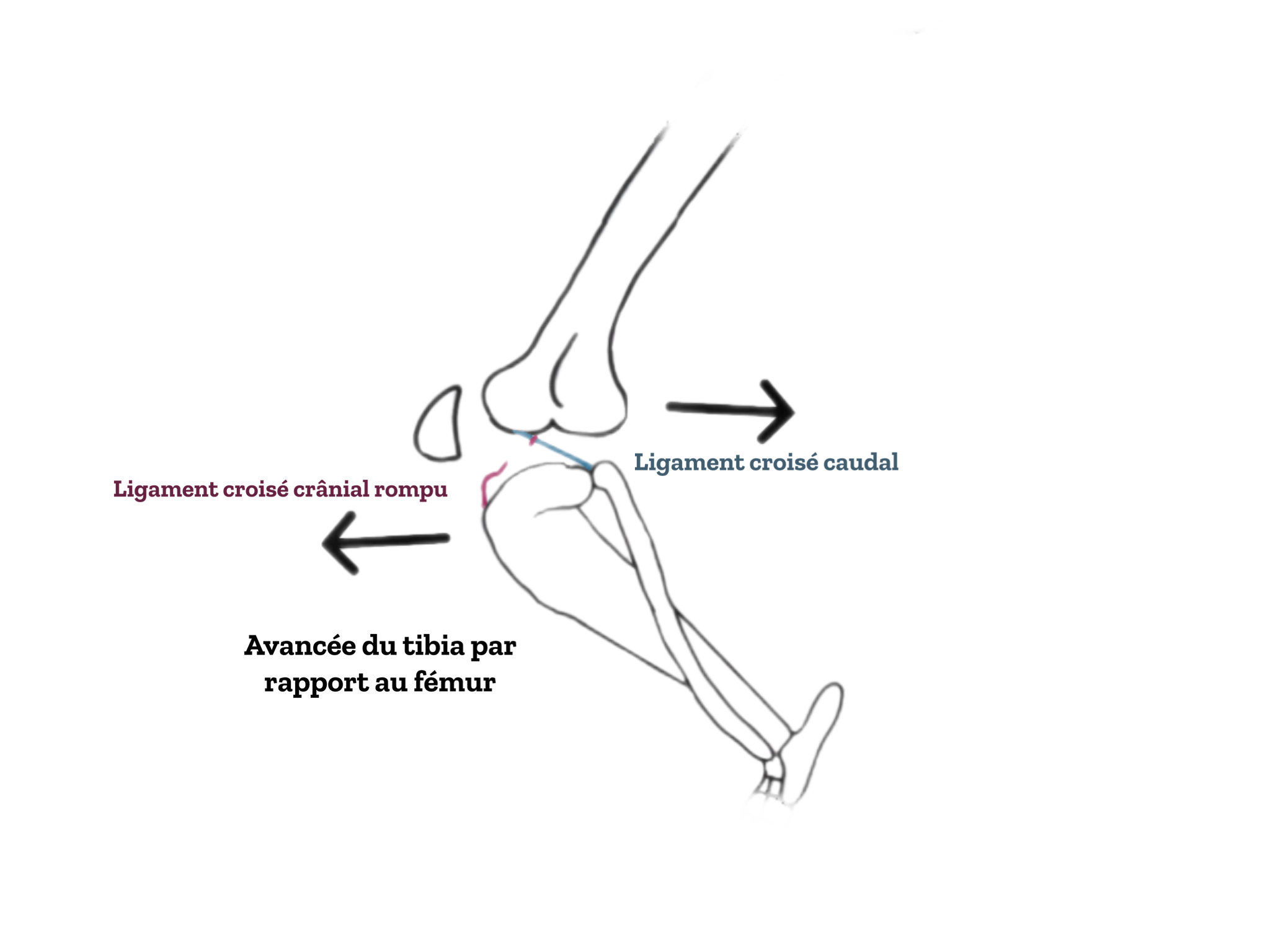

L’articulation du grasset est composée de divers ligaments et moyens d’unions. Les ligaments croisés sont situés entre la partie distale du fémur et proximale du tibia. Ils assurent la stabilité de l’articulation et évite l’avancée du plateau tibial par rapport au fémur. Le plus touché par la rupture partielle ou totale est le ligament croisé antérieur. Lorsque le grasset est contraint à une contrainte trop violente de torsion ou d’extension, les ligaments peuvent se rompre. Cela se produit lors d’un départ précipité, une chute, des jeux violents, activité physique trop intense…

Parmi les races prédisposées, on retrouve principalement des chiens de grande taille, et ceux qui ont une conformation de grasset droite (en extension) : Rottweiler, Staffordshire Terrier, Mastiff, Akita, Saint-Bernard…

La rupture des ligaments croisés

Signes cliniques :

- Inflammation : articulation gonflée, chaude et douloureuse

- Boiterie avec report de poids sur le postérieur opposé

Traitement : le traitement dépend de l’état du ligament. Si c’est une rupture partielle, le vétérinaire prescrira des anti-inflammatoires et du repos. Les sorties en laisse sont autorisées, l’animal peut marcher voire trotter mais il faut éviter les jeux de balles, de tractions ou avec les congénères. Il faut aussi éviter les sauts (canapé, voiture par exemple) et de monter et descendre en excès les escaliers. Lors d’une rupture totale, le traitement sera alors chirurgical, plusieurs méthodes existent : transposition de la tubérosité tibiale antérieure (TTA), ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) ou par suture (chiens de petite taille principalement).

L’ostéopathe peut intervenir en cas de rupture partielle et totale (après opération) afin de soulager l’animal, réduire les tensions accumulées par compensations, et redonner un maximum de mobilité et d’amplitude à l’articulation.

L’accrochement de la rotule est un syndrome spécifique du cheval lié à la conformation particulière de son grasset. Le cheval possède 3 ligaments patellaires (rotuliens) contrairement aux carnivores qui n’en a qu’un. C’est la faiblesse du ligament patellaire médial (interne) qui entraîne un déplacement de la rotule vers l’intérieur.

C’est une anomalie d’allure observée principalement chez les jeunes chevaux et les poneys en mauvaise condition physique ou dont le développement des muscles fémoraux (quadriceps fémoral ++) est insuffisant. On peut aussi le retrouver lorsque des chevaux à l’exercice qui sont mis en box pendant les périodes de repos.

Les facteurs prédisposant sont : une mauvaise condition musculaire, des traumatismes du grasset, ou encore des facteurs héréditaires.

L’accrochement rotulien peut être intermittent ou permanent.

L’accrochement rotulien (cheval)

Signes cliniques :

- Boiterie évidente surtout lors d’un accrochement permanent

- Position du membre postérieur en extension sur plusieurs foulées

- Difficulté à fléchir le membre

- Le cheval peut laisser la trace de son pied en pince sur le sol

Traitement : plusieurs traitements existent selon la sévérité de l’accrochement.

Lors d’un accrochement intermittent, l’activité physique est primordiale afin d’apporter une bonne contention de l’articulation. Certains exercices favorisent le développement des muscles fémoraux, on retrouve des exercices de préférence au trot sur des surfaces souples, en ligne droite, en montée et descente…

Le traitement effectué lors d’un accrochement rotulien plus sévère consiste à épaissir le ligament patellaire médial afin qu’il se décroche plus facilement, facilitant les mouvements corrects de la rotule et le retour à sa position initiale dans la trochlée fémorale.

L’ostéopathe peut agir sur le grasset et tissus environnements, afin de redonner une bonne fluidité des mouvements et détendre les muscles, qui, lorsqu’ils sont contractés ou en position d’étirement, n’effectuent pas correctement leur rôle de contention des articulations. Cela ne pourra être efficace que si le propriétaire effectue des exercices visant à muscler correctement le muscle quadriceps fémoral et autres muscles extenseurs de la cuisse.

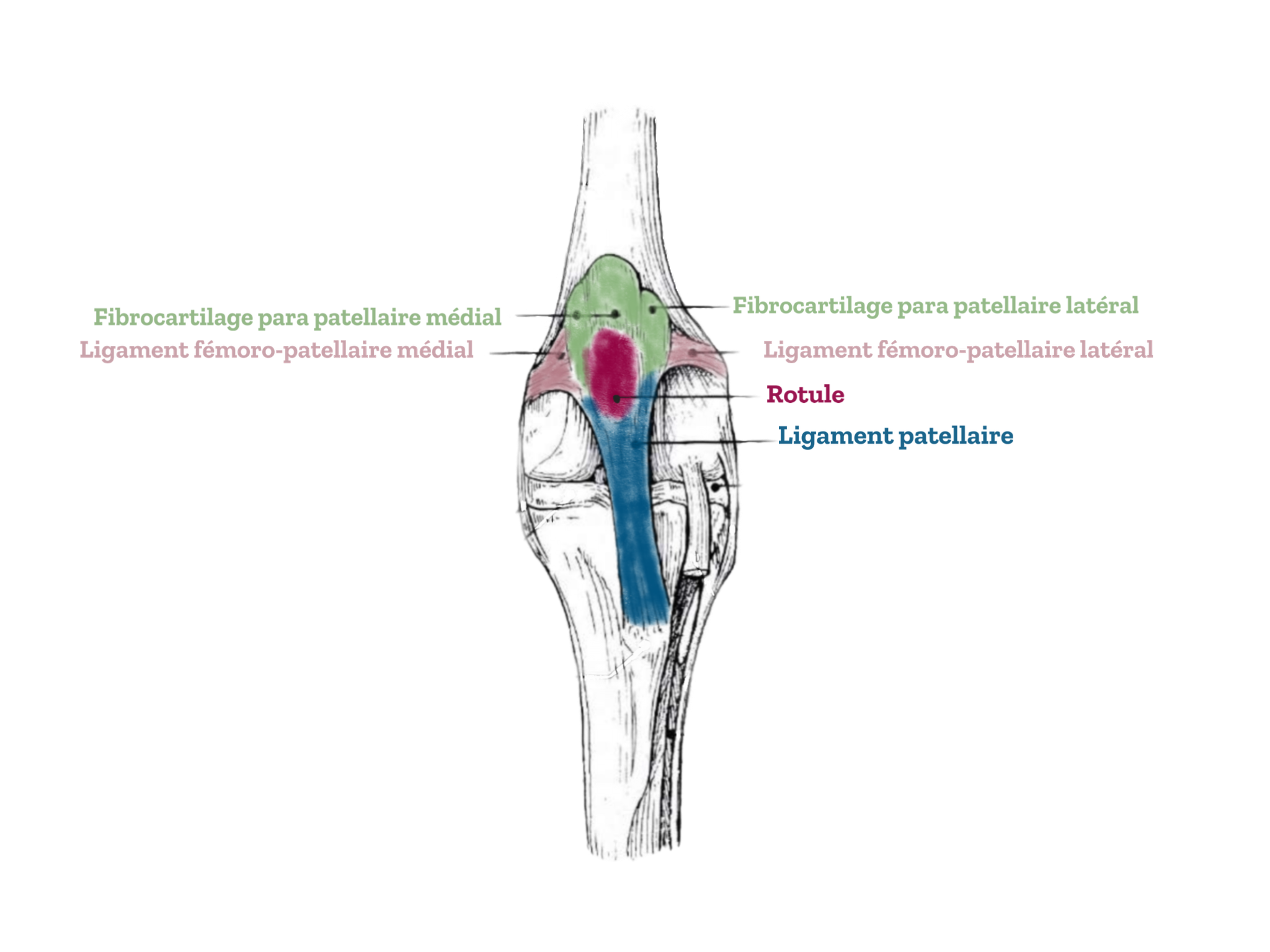

La rotule est placée dans une loge à la base de l’os de la cuisse (fémur). Chez certaines races, particulièrement les petites, la rotule glisse hors de sa loge : c’est la luxation. Elle peut être médiale (interne) ou latérale (externe) ; mais la médiale est la plus fréquente.

Causes :

- Une malformation de la cavité articulaire de la rotule (trochlée fémorale)

- Orientation des postérieurs (membres trop tendus ou arqués)

- Moyens d’unions de la rotule trop lâches

Les races prédisposées : Yorkshire, Bulldog anglais, Caniche, Cavalier king Charles, Chihuahua, Cocker, Pinscher nain, Lhassa Apso…

La luxation de rotule (chien)

Il existe plusieurs stades :

1- La rotule peut être luxée que manuellement ; très occasionnelle ; elle revient spontanément à sa place et tient

2- Luxation réductible et coercible : rotule luxe spontanément et occasionnellement, peut se replacer naturellement ou grâce à l’aide de manipulations et tient

3- Luxation réductible, non coercible : rotule luxée en permanence. Peut être replacée par des manipulations mais en tient pas en place et se re luxe immédiatement

4- Luxation non réductible, non coercible : luxée en permanence et ne peut être remise en place grâce à des manipulations. On retrouve souvent des déformations du membre

Signes cliniques : les signes cliniques peuvent aller d’aucun symptôme à une boiterie sévère avec suppression d’appui

· Grade 1-2 : boiterie faible à modérée

· Sur 3 pattes, envoient un à-coup vers l’arrière pour remettre en place la rotule

· On peut retrouver une réticence à se déplacer et une fatigabilité inhabituelle

Traitement : pour une luxation de stade 1, la rotule peut être remise en place naturellement par le vétérinaire, accompagnée d’un mode de vie adapté : mise au repos, maintien (ou perte pour certains) du poids, des anti-inflammatoires, compléments alimentaires ou physiothérapie peuvent être prescrits. Lorsque la luxation est de stade 2 à 4, la chirurgie est recommandée.

L’ostéopathe peut agir sur une luxation de rotule sen travaillant sur les tissus environnants : ligaments, tendons (quadriceps, tenseur du fascia lata, biceps fémoral) et sur l’innervation et vascularisation de cette région. Il peut agir sur n’importe quel stade, en post-opératoire pourra aussi libérer les éventuelles adhérences de la cicatrice pour permettre une libération des tissus et donc aider pour une récupération optimale. Le maintien d’une bonne musculature est important pour une bonne contention des articulations, pour cela la nage ou l’hydrothérapie sont recommandées.

IV. Atteintes du jarret et des doigts

Chez le chien, on retrouve une complexité du tendon d’Achille contrairement à d’autres espèces (Homme par exemple), car il est composé de plusieurs tendons différents s’insérant sur le calcanéum.

- Le tendon du muscle gastrocnémien (2 tendons médial et latéral)

- Le tendon du muscle biceps fémoral

- Le tendon du muscle fléchisseur superficiel des doigts, une partie s’insère sur le calcanéum et une partie se prolonge jusqu’aux doigts

La rupture du tendon peut être partielle ou totale. La totale résulte souvent d’un fort traumatisme avec présence de plaie profonde, tandis que la partielle fait suite à une usure chronique des tendons.

Rupture du tendon d’Achille (chien)

Signes cliniques :

- Rupture partielle : touche généralement le tendon du muscle gastrocnémien, on retrouve une légère plantigradie (pied à plat avec talon abaissé. Si la rupture concerne que le muscle gastrocnémien, on retrouve aussi un recroquevillement des doigts, dû à la tension des muscles fléchisseurs

- Rupture totale : boiterie sévère avec une forte plantigradie

Traitement : dans tous les cas, la chirurgie est conseillée si l’on remarque une plantigradie même légère. Néanmoins, lors de rupture totale du tendon d’Achille, l’intervention chirurgicale est nécessaire. Elle consiste à lier les tendons entre eux avec la possibilité de rajouter une prothèse ligamentaire. L’articulation du tarse doit être immobilisée en position d’extension pendant 6 à 8 semaines. Le chien est mis au repos strict pendant 2 mois avec seulement les balades hygiéniques en laisse. Si un fixateur externe a été mis en place des soins particuliers seront à réaliser. Le retrait du matériel orthopédique (vis ou fixateur externe) a lieu entre 6 et 8 semaines après la chirurgie.

L’ostéopathe intervient par la suite pour libérer l’articulation des tensions exercées par les divers tissus en compensation afin de redonner un maximum de mobilité à celle-ci. Il travaillera aussi sur les adhérences de la cicatrice s’il y a eu opération et sur les zones de compensations.

Chez le cheval, deux tendons sont particulièrement sensibles aux affections : le tendon du muscle fléchisseur superficiel du doigt (tendon perforé) et celui du muscle fléchisseur profond du doigt (tendon perforant), celui-ci touche principalement les antérieurs. On retrouve aussi parmi les atteintes les plus fréquentes : le ligament suspenseur du boulet ainsi que sa bride carpienne, bien qu’ils ne soient pas des tendons, ils subissent les mêmes pathologies.

Facteurs :

- Un travail excessif et trop intensif

- Un défaut d’aplomb

- Un sol profond causant une hyperextension du boulet

- Un traumatisme

- Une ferrure mal adaptée

La tendinite des fléchisseurs (chevaux ++)

Signes cliniques :

- Boiterie chronique, d’avantage marquée sur le cercle à la main du même côté que le membre atteint

- L’arrière du paturon peut apparaître gonflé, on dit que le cheval a une « banane », cette zone est alors chaude et douloureuse, principalement lors de tendinite du muscle fléchisseur superficiel du doigt

- Le cheval tient généralement son membre douloureux en avant de l’autre lors de l’appui

Traitement :l’animal doit être mis au repos total pendant plusieurs semaines avec seulement des sorties d’hygiènes en laisse. Tout effort ou jeu risque d’intensifier l’inflammation, rallonger la période de repos ou encore passer d’une tendinite aigüe à chronique.

Le vétérinaire prescrira des anti-inflammatoires afin de limiter la douleur.

La pause temporaire d’une ferrure orthopédique peut permettre de soulager la structure tendineuse atteinte en diminuant la tension des tendons.

Il est parfois nécessaire de recourir à un traitement chirurgical (desmotomie).

L’appel d’un ostéopathe est un excellent soutien en cas de tendinite, il va pouvoir agir sur l’articulation elle-même afin de lui apporter une meilleure irrigation et mobilité, et agir sur les zones de compensations avant que celles-ci ne deviennent trop importantes.